Brescia

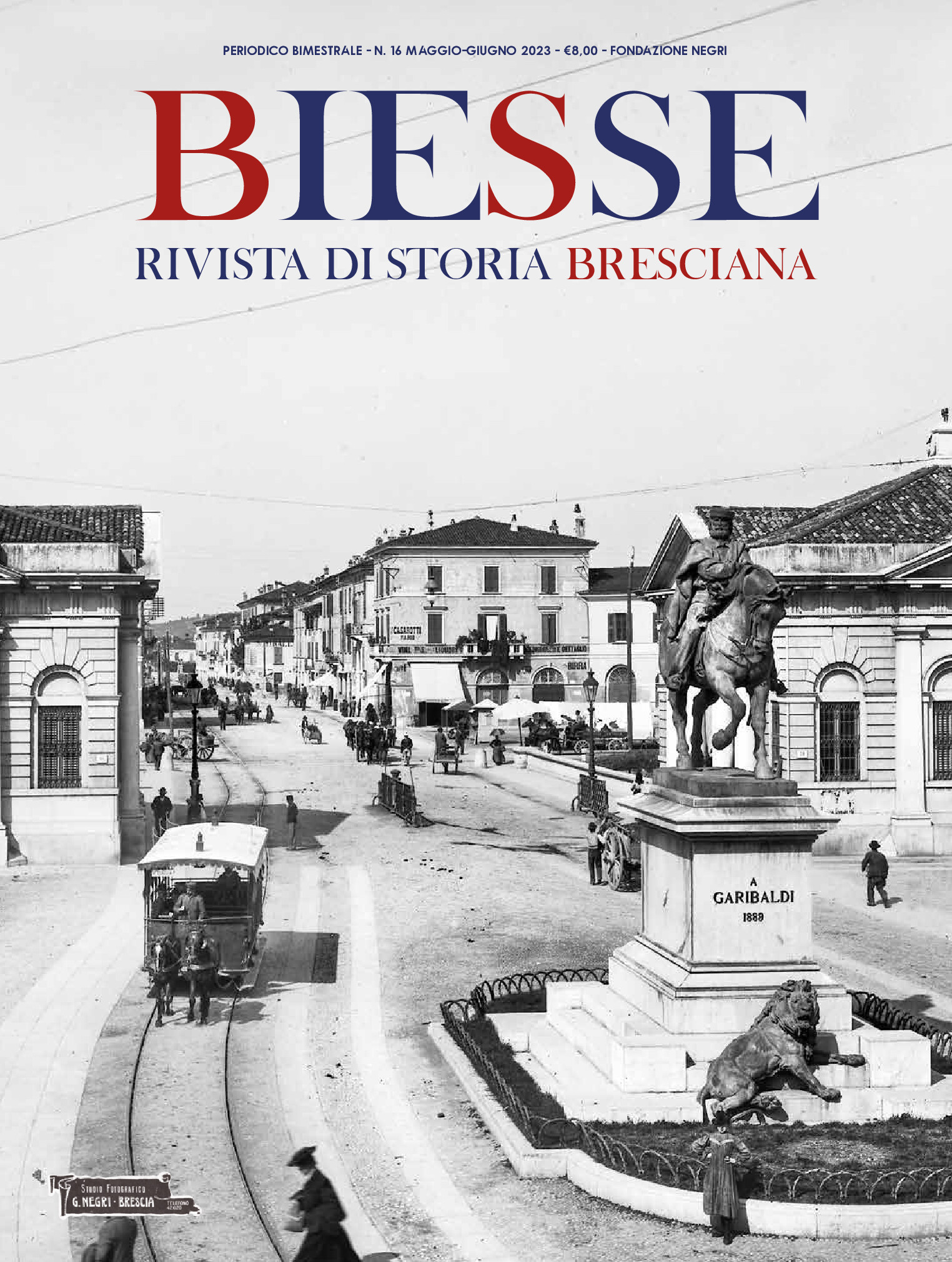

Rivista BIESSE n. 16 - Immagini e storie bresciane: VIA MILANO – LA STRADA DALLE MILLE STORIE

- Dettagli

- Scritto da Brescialeonessa

- Categoria: Fondazione Negri

In primo piano: VIA MILANO – LA STRADA DALLE MILLE STORIE

NUMERO #16 (maggio – giugno 2023)

IN QUESTO NUMERO:

Ieri e oggi, Salire in Valvestino, La Gregorini di Lovere: acciai sull’acqua, L’austriaco mercato dei grani, L’albergo Catullo di Sirmione, Il Mostasù Dèle Cosére, Le tante “case” di ASM, A Solferino, poco dopo la battaglia, Il castello sull’isola, Una pasticceria d’altri tempi, Un palazzo per l’orfanotrofio. E molto altro ancora...

BERGAMOBRESCIA – CULTURA D’IMPRESA, STORIE DI INNOVAZIONE IN FOTOGRAFIA

- Dettagli

- Scritto da Brescialeonessa

- Categoria: Fondazione Negri

Il volume raccoglie le immagini storiche delle città di bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, raccontando le aziende delle due città che dal Novecento a oggi hanno saputo innovare e far crescere l’economia del territorio. Fotografie rare ed inedite delle industrie, dell'artigianato e del commercio che attraversano oltre un secolo di storia. Il libro può essere acquistato direttamente su www.negri.it oppure presso la sede di Fondazione Negri ONLUS - Via Calatafimi 7, 25122 Brescia (BS), oppure ancora telefonando al 030.42020.

[Clicca qui per vedere un anteprima]

BERGAMOBRESCIA – CULTURA D’IMPRESA, STORIE DI INNOVAZIONE IN FOTOGRAFIA

Prezzo: 30,00€

COD: 788-88-89108

N° di pagine: 260

254 immagini - Stampa in bianco-nero e colori

Volume cm 30x30, Kg 2,1

Testi in italiano ed in inglese